~ホームページをご覧頂いた方~

明けましておめでとうございます。

新しい年を迎え、いかがお過ごしでしょうか。

こんな機会に、

一枚の絵を眺めて、昨年の疲れが癒やされれば良いですね。

『 画廊は、敷居は高いが、でも癒やされる 』

そんな画廊が、だいこく画廊です。

是非一度、ご来廊してみて下さい!

満足して頂けます。

こんな時だからこそ、絵を眺めるも良し、話をするも良し、ストレス

解消するも良し、そんな場所にして頂き少しでも明るい気持ちでお過ご

し頂ければと思います。くれぐれも無理をせずご自愛下さい。

***********************************************************

新年初売り!

~人気の郷土作家から中央巨匠作家まで~

『掛軸・日本画・洋画・彫塑名品展』

会期 1月22日(木)~24日(土) 午前10時~午後5時

(最終日は、午後2時まで)

会場 市民タイムス 山光ホール 安曇野市穂高柏原2684

TEL(0263)82-0001

気になる作品・価格の値引きなど、お気軽にお問い合わせ下さい。

*************************************************************

清水 多嘉示 「コスチュームの娘」 ブロンズ 1930年(33歳作)

明治30年(1897)~昭和56年(1981) 84歳没。原村出身。

1915年旧制諏訪中学中退、若くして画才を発揮、当初は画家を志し、風景や人物を重厚な色彩とタッチで描く。

二科展に入選、渡仏するまで毎回入選。

23年絵画を学ぶためパリに渡り、「サロン・デ・テュイルリー」でオーギュスト・ロダンの高弟、アントワーヌ

・ブールデルの作品と出会い感銘を受け、彫刻家を志した。

E・ブールデルに師事。サロン・ドートンヌへ絵画、彫刻を出品、27年まで毎回入選。

アルベルト・ジャコメッティ、藤田嗣治、イサム・ノグチ、小山敬三らと交遊。28年帰国、29年帝国美術学校助教授。

ブロンズ彫刻で、院展、国画会の国展、春陽会展、サンパウロ・ビエンナーレ国際現代美術展などに出品。43年新文展審査員。

生命感にあふれるブロンズ像で高い評価、戦後は日展に出品、48年武蔵野美術学校教授、日展

審査員、50年日展運営会参事、

53年芸術選奨文部大臣賞受賞、54年「青年像」で日本芸術院賞、58年日展評議員、65年日本芸術院会員、日展理事、

69年には武蔵野美術学園初代学園長に就任、勲三等瑞宝章受章、日展常務理事、71年東京国立近代美術館評議員、73年日展顧問、

80年には文化功労者。

高さ 29.0cm(台座 3.0cm)

*************************************************************

松林桂月 『山村晩帰図』 二尺横物 絹本 共箱

絵寸法 57.0cm×49.0cm 軸寸法 74.0cm×148.5cm

明治9年(1876)~昭和38年(1963) 88歳歿

山口県萩市生まれ。元の姓は伊藤、本名は篤。字は子敬。別号に香外、玉江漁人。妻の松林雪貞も日本画家。

「最後の文人画家」とも評され、渡辺崋山や椿椿山ら崋椿系の流れをくむ精緻で謹直な描写を基礎に、近代の

写生画の流行を十分に取り込みながら、そこに漢籍、漢詩の素養に裏付けされた品格の高い作風。

野口幽谷に師事。南画の表現に新たな世界を開拓、南画界の重鎮と言われる。日本南宗画会を結成。

帝展審査員、帝国美術院会員、帝国芸術院会員、帝室技芸員。日中文化協会理事、日本美術協会理事、日展運営委員会常任理事、同理事。

文化勲章受章、文化功労者、日展顧問、日本南画院会長。

死後従三位勲二等旭日重光章受章。弟子に白井烟嵓・大平華泉・西野新川などがいる。

*************************************************************

中村直人 『スカーフの女』 3号

絵寸法 22.0cm×27.3cm 額寸法 42.3cm×47.5cm

明治38年(1905)~昭和56年(1981) 75歳歿

上田市生まれ。本名は直人。山本鼎の農民美術研究所で美術に触れる。

日本美術院同人吉田白嶺の内弟子となり木彫を学ぶ。第13回日本美術院展に木彫が初入選、以後同展へ彫刻作品を出品。

日本美術院院友となる。日本美術院賞を受賞、美術院同人に推挙。北支戦線に従軍、銀座松屋で「北支従軍スケッチ展」を開催。

聖戦美術展に出品し受賞。岩田豊雄の朝日新聞連載小説『海軍』の挿絵を担当。

戦後、パリへ留学、13年間の滞在中に油絵を学び、個展も開催して注目される

。銀座松屋で絵画作品による「中村直人滞仏絵画展」を開催。二科会絵画部会員。会員努力賞・総理大臣賞を受賞。

彫刻から絵画へ転向した異色作家で、多彩でエキゾチックな女性像を得意とした。

*************************************************************

高橋貞一郎 『裸婦(C)』 20号 油彩 画集掲載作品(NO.21)

明治30年(1897)~昭和30年(1955) 59歳没

岡谷市生まれ。長野師範学校に学び、郷里の今井小学校に勤務する傍ら、油絵を制作。

25歳のとき岸田劉生に師事、写実画を学ぶ。初期の作品には岸田の影響の深さが伺える。

30歳で母校の諏訪中学教師となる。

永年の夢であった渡仏を40歳のとき果たし、フリエス・ヴラマンクに師事。

パリ滞在中は制作に没頭。戦後は一水会会員として迎えられ、後進の指導に尽力。

50歳で日展に『信州川岸村風景』が入選。寡黙でまじめ。

ひたすら描く姿勢が繁栄するまじめな作品である。

書や音楽を愛で、幅広い感性で端正な画面構成を追求した。

*************************************************************

滝沢具幸 『 原 野 』 40号 岩彩

絵寸法 100.0cm×80.3cm 額寸法 123.0cm×103.0cm

昭和16年(1941) 飯田市生まれ。

東京芸術大学大学院修了。

第23回新制作協会日本画部新作家賞。

第1回創画展創画会賞。

第1回東京春季創画展春季展賞。

第3回東京春季創画展春季展賞。創画会会員。

第17回MOA美術館岡田茂吉賞。

第8回山種美術館賞展優秀賞。

飯田美術博物館館長歴任。武蔵美教授。

滝沢具幸 『水のある風景』 15号 岩彩

絵寸法 65.2cm×53.2cm 額寸法 80.7cm×68.4cm

*************************************************************

平岩洋彦 『南信濃の春』 6号 岩彩

絵寸法 41.1cm×30.8cm 額寸法 61.3cm×52.0cm

昭和19年(1944) 飯田市生まれ。

東京藝術大学大学院を修了後、法隆寺金堂壁画の再現模写に従事しその後、創画展や新制作展などに出品を続ける。

昭和53年には文化庁派遣芸術家在外研修員としてイタリア・フィレンツェに滞在し、西洋美術の影響を受けました。

彼の作品は、四季折々の自然を繊細な筆致で描き、詩情豊かな風景画が特徴です。

平岩洋彦 『 秋 装 』 3号 岩彩

絵寸法 21.8cm×27.0cm 額寸法 42.7cm×47.7cm

平岩洋彦 『望残雪』 3号 岩彩

絵寸法 30.1cm×17.0cm 額寸法 49.4cm×36.3cm

平岩洋彦 『山麓彩雪』 10号 岩彩

絵寸法 41.0cm×53.1cm 額寸法 62.5cm×74.8cm

*************************************************************

佐々木 裕而

昭和26年(1951)~令和5年(2023)71歳没。

北海道出身。安宅賞受賞(芸大学内賞)・東京芸術大学大学院専攻終了。

グループ展、双美会展・行人社展に出品(以後毎回)。

新宿住友ビルミニチュア日本画大賞展・住友ビル賞受賞。

東京セントラル美術館日本画大賞展出品。東京資生堂ギャラリーで個展。

高島屋日本橋店で個展。東京セントラル美術館日本画大賞展招待出品。

栗田美術館で個展。増上寺天井画制作。

日本経済新聞ファミリーカレンダー原画。

ロシア日本の美展。東日本大震災復興チャリティー・アート展。

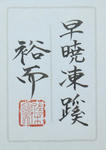

『早暁凍蹊 』 30号 岩彩

2005年 日本橋三越本店個展 出展作品(NO.4)

絵寸法 90.3cm×60.5cm 額寸法 112.8cm×82.6cm

*************************************************************

河越 虎之進 『 』油彩

明治24年(1891)~平成元年(1989) 98歳歿

南安曇郡梓村花見(現松本市)に代々続く庄屋の長男として生まれる。

松本中学校(現松本深志高校)に入学。美術教師武井真澄と出会い、東京美術学校に学び、

黒田清輝、藤島武二、和田英作、岡田三郎助などの教えを受ける。

この明治の新進たちがもたらした外光主義は、その手堅く伝統的な手法とともに、虎之進

の長い制作活動の基軸となる。

大正10年、再婚、小田原にアトリエを構える。

昭和2年、第8回帝展に入選、翌年の帝展への連続入選、数々の展覧会に入選し、意欲的

な制作を続け新進作家として注目を集める。

昭和6年、重度の右足関節炎を発病、歩行を失い病臥生活を送る。

昭和7年頃より得た教師の職を失う。娘の死・母の死と相次ぐ肉親との別れ。

心はいつしか若き日に去った故郷の山々に向けられていった。

主治医に湯治をすすめられたのをきっかけに信州「崖の湯」に家族共々疎開。

自ら設計した住まい「丘隅庵」を建てる。

歩行を取り戻し堰を切ったように気迫のこもる作品を生み出す。

自然と対峙しながら自らをそのなかに同化させ、「あるがままに描く」を実践。

中信美術会・日本山岳画協会など生涯を通じてかかわる。友人たちの誘いを断り、中央画壇

に復帰すること無かった。

*************************************************************

真道 茂

昭和12年(1937)~平成30年(2018) 81歳没

上田市に生まれ。石井鶴三のもと東京藝術大学で彫刻を学び、卒業制作の《飢え》は文部省買上となり、学部を首席で卒業、同大大学院修士課程を修了。

昭和45年のリンダブルン国際彫刻シンポジウムをはじめ、海外での彫刻シンポジウムへ積極的に参加し、国内外で活躍。

また、彫刻作品の制作と合わせて絵画作品の制作にも意欲を注ぎ、平成2年には東京セントラルアネックスにて絵画作品のみの個展も開催。

晩年は諏訪市に居を移し、アトリエで多くの作品を制作。

真道 茂 「 女 性 」 レリーフ

*************************************************************

池上秀畝作品

明治7年(1874)~昭和19年(1944)70歳歿

伊那市高遠に紙商兼小間物屋の次男として生れる。本名は國三郎。

祖父池上休柳は、高遠藩・御用絵師に狩野派を学び、慶応2年には自らの画論『松柳問答』を刊行。

父池上秀華も、岡本豊彦から四条派を学び、祖父と同様、俳句や短歌を詠み、茶道や華道に凝る。

秀畝が口述筆記させた自伝では、生まれた時からこのような環境だったので、絵の描き方を自然に覚えたと語っている。

明治21年頃には、自ら「國山」の号を用いる。明治22年、15歳で小学校を卒業後、父と共に上京。

瀧和亭、川辺御楯を訪ねるが父は気に入らず、当時無名だった荒木寛畝の最初の門人・内弟子となり文人画を学ぶ。

一時は洋画も研究する。明治39年、同じ門下生の大岡豊子(緑畝)と結婚。

明治40年正派同志会第1回展で二等銀牌、翌年の文展で初入選。

3年連続で文展特選。大正8年、帝展で無鑑査。昭和8年、帝展審査員。伝神洞画塾を主宰し後進の指導に尽力。

晩年になっても力作を次々と発表。

昭和25年、伊那公園に、池上家三代の絵師を顕彰する『画人三代碑』が建てられた。

池上秀畝 『図』 半切 紙本

*************************************************************

中島章光(陵堂) 『桜花美人図』 縦額 絹本

慶応元年(1865)~昭和21年(1946) 82歳歿

静岡県生まれ。別号は陵堂。

京絵専で共に学んだ華岳・麦僊らと国画創作協会を設立し活躍。

伊那や高島小学校などで教師。

作品は東京・大阪に多く所蔵。

中島章光 『釈迦出山図』 尺五寸 絹本

絵寸法 65.3cm×53.7cm 軸寸法 81.2cm×158.0cm

明治37年(1904)~昭和38年(1963) 71歳歿

上伊那郡高遠町(現・伊那市)出身。本名は孝平。歴史人物画を得意とした。

呉服商で図案を描いて生計を立て、日本画家の蔦谷龍岬に大和絵を学んだ。

昭和2年、第8回帝展で「晩秋」が初入選。

昭和8年に龍岬が死去後、前田青邨に師事。

昭和15年に大礼記念京都美術館で開催された日本画大展覧会では、「雲と防人」が大毎・東日賞を受賞。

昭和16年の第4回新文展では「撃て」が特選。

昭和22年の第3回日展では「像造」が特選。

戦後には大仏次郎著『乞食大将』、吉川英治著『太閤記』、井上靖著『風と雲と砦』『真田軍記』『風林火山』に挿絵を描いたり、

黒澤明監督の映画『七人の侍』で衣装考証を担当したり、歌舞伎「新忠臣蔵」で舞台装置を製作するなど、芸術界で幅広く活躍した。

『七人の侍』では第29回アカデミー賞で衣裳デザイン賞にノミネートされている。

高遠にある菩提寺の建福寺へ、昭和25年に第6回日展に出品した『薬師』を寄贈。

*************************************************************

明けましておめでとうございます。

新しい年を迎え、いかがお過ごしでしょうか。

こんな機会に、

一枚の絵を眺めて、昨年の疲れが癒やされれば良いですね。

『 画廊は、敷居は高いが、でも癒やされる 』

そんな画廊が、だいこく画廊です。

是非一度、ご来廊してみて下さい!

満足して頂けます。

こんな時だからこそ、絵を眺めるも良し、話をするも良し、ストレス

解消するも良し、そんな場所にして頂き少しでも明るい気持ちでお過ご

し頂ければと思います。くれぐれも無理をせずご自愛下さい。

***********************************************************

新年初売り!

~人気の郷土作家から中央巨匠作家まで~

『掛軸・日本画・洋画・彫塑名品展』

会期 1月22日(木)~24日(土) 午前10時~午後5時

(最終日は、午後2時まで)

会場 市民タイムス 山光ホール 安曇野市穂高柏原2684

TEL(0263)82-0001

気になる作品・価格の値引きなど、お気軽にお問い合わせ下さい。

*************************************************************

清水 多嘉示 「コスチュームの娘」 ブロンズ 1930年(33歳作)

明治30年(1897)~昭和56年(1981) 84歳没。原村出身。

1915年旧制諏訪中学中退、若くして画才を発揮、当初は画家を志し、風景や人物を重厚な色彩とタッチで描く。

二科展に入選、渡仏するまで毎回入選。

23年絵画を学ぶためパリに渡り、「サロン・デ・テュイルリー」でオーギュスト・ロダンの高弟、アントワーヌ

・ブールデルの作品と出会い感銘を受け、彫刻家を志した。

E・ブールデルに師事。サロン・ドートンヌへ絵画、彫刻を出品、27年まで毎回入選。

アルベルト・ジャコメッティ、藤田嗣治、イサム・ノグチ、小山敬三らと交遊。28年帰国、29年帝国美術学校助教授。

ブロンズ彫刻で、院展、国画会の国展、春陽会展、サンパウロ・ビエンナーレ国際現代美術展などに出品。43年新文展審査員。

生命感にあふれるブロンズ像で高い評価、戦後は日展に出品、48年武蔵野美術学校教授、日展

審査員、50年日展運営会参事、

53年芸術選奨文部大臣賞受賞、54年「青年像」で日本芸術院賞、58年日展評議員、65年日本芸術院会員、日展理事、

69年には武蔵野美術学園初代学園長に就任、勲三等瑞宝章受章、日展常務理事、71年東京国立近代美術館評議員、73年日展顧問、

80年には文化功労者。

高さ 29.0cm(台座 3.0cm)

*************************************************************

松林桂月 『山村晩帰図』 二尺横物 絹本 共箱

絵寸法 57.0cm×49.0cm 軸寸法 74.0cm×148.5cm

明治9年(1876)~昭和38年(1963) 88歳歿

山口県萩市生まれ。元の姓は伊藤、本名は篤。字は子敬。別号に香外、玉江漁人。妻の松林雪貞も日本画家。

「最後の文人画家」とも評され、渡辺崋山や椿椿山ら崋椿系の流れをくむ精緻で謹直な描写を基礎に、近代の

写生画の流行を十分に取り込みながら、そこに漢籍、漢詩の素養に裏付けされた品格の高い作風。

野口幽谷に師事。南画の表現に新たな世界を開拓、南画界の重鎮と言われる。日本南宗画会を結成。

帝展審査員、帝国美術院会員、帝国芸術院会員、帝室技芸員。日中文化協会理事、日本美術協会理事、日展運営委員会常任理事、同理事。

文化勲章受章、文化功労者、日展顧問、日本南画院会長。

死後従三位勲二等旭日重光章受章。弟子に白井烟嵓・大平華泉・西野新川などがいる。

*************************************************************

中村直人 『スカーフの女』 3号

絵寸法 22.0cm×27.3cm 額寸法 42.3cm×47.5cm

明治38年(1905)~昭和56年(1981) 75歳歿

上田市生まれ。本名は直人。山本鼎の農民美術研究所で美術に触れる。

日本美術院同人吉田白嶺の内弟子となり木彫を学ぶ。第13回日本美術院展に木彫が初入選、以後同展へ彫刻作品を出品。

日本美術院院友となる。日本美術院賞を受賞、美術院同人に推挙。北支戦線に従軍、銀座松屋で「北支従軍スケッチ展」を開催。

聖戦美術展に出品し受賞。岩田豊雄の朝日新聞連載小説『海軍』の挿絵を担当。

戦後、パリへ留学、13年間の滞在中に油絵を学び、個展も開催して注目される

。銀座松屋で絵画作品による「中村直人滞仏絵画展」を開催。二科会絵画部会員。会員努力賞・総理大臣賞を受賞。

彫刻から絵画へ転向した異色作家で、多彩でエキゾチックな女性像を得意とした。

*************************************************************

高橋貞一郎 『裸婦(C)』 20号 油彩 画集掲載作品(NO.21)

明治30年(1897)~昭和30年(1955) 59歳没

岡谷市生まれ。長野師範学校に学び、郷里の今井小学校に勤務する傍ら、油絵を制作。

25歳のとき岸田劉生に師事、写実画を学ぶ。初期の作品には岸田の影響の深さが伺える。

30歳で母校の諏訪中学教師となる。

永年の夢であった渡仏を40歳のとき果たし、フリエス・ヴラマンクに師事。

パリ滞在中は制作に没頭。戦後は一水会会員として迎えられ、後進の指導に尽力。

50歳で日展に『信州川岸村風景』が入選。寡黙でまじめ。

ひたすら描く姿勢が繁栄するまじめな作品である。

書や音楽を愛で、幅広い感性で端正な画面構成を追求した。

*************************************************************

滝沢具幸 『 原 野 』 40号 岩彩

絵寸法 100.0cm×80.3cm 額寸法 123.0cm×103.0cm

昭和16年(1941) 飯田市生まれ。

東京芸術大学大学院修了。

第23回新制作協会日本画部新作家賞。

第1回創画展創画会賞。

第1回東京春季創画展春季展賞。

第3回東京春季創画展春季展賞。創画会会員。

第17回MOA美術館岡田茂吉賞。

第8回山種美術館賞展優秀賞。

飯田美術博物館館長歴任。武蔵美教授。

滝沢具幸 『水のある風景』 15号 岩彩

絵寸法 65.2cm×53.2cm 額寸法 80.7cm×68.4cm

*************************************************************

平岩洋彦 『南信濃の春』 6号 岩彩

絵寸法 41.1cm×30.8cm 額寸法 61.3cm×52.0cm

昭和19年(1944) 飯田市生まれ。

東京藝術大学大学院を修了後、法隆寺金堂壁画の再現模写に従事しその後、創画展や新制作展などに出品を続ける。

昭和53年には文化庁派遣芸術家在外研修員としてイタリア・フィレンツェに滞在し、西洋美術の影響を受けました。

彼の作品は、四季折々の自然を繊細な筆致で描き、詩情豊かな風景画が特徴です。

平岩洋彦 『 秋 装 』 3号 岩彩

絵寸法 21.8cm×27.0cm 額寸法 42.7cm×47.7cm

平岩洋彦 『望残雪』 3号 岩彩

絵寸法 30.1cm×17.0cm 額寸法 49.4cm×36.3cm

平岩洋彦 『山麓彩雪』 10号 岩彩

絵寸法 41.0cm×53.1cm 額寸法 62.5cm×74.8cm

*************************************************************

佐々木 裕而

昭和26年(1951)~令和5年(2023)71歳没。

北海道出身。安宅賞受賞(芸大学内賞)・東京芸術大学大学院専攻終了。

グループ展、双美会展・行人社展に出品(以後毎回)。

新宿住友ビルミニチュア日本画大賞展・住友ビル賞受賞。

東京セントラル美術館日本画大賞展出品。東京資生堂ギャラリーで個展。

高島屋日本橋店で個展。東京セントラル美術館日本画大賞展招待出品。

栗田美術館で個展。増上寺天井画制作。

日本経済新聞ファミリーカレンダー原画。

ロシア日本の美展。東日本大震災復興チャリティー・アート展。

『早暁凍蹊 』 30号 岩彩

2005年 日本橋三越本店個展 出展作品(NO.4)

絵寸法 90.3cm×60.5cm 額寸法 112.8cm×82.6cm

*************************************************************

河越 虎之進 『 』油彩

明治24年(1891)~平成元年(1989) 98歳歿

南安曇郡梓村花見(現松本市)に代々続く庄屋の長男として生まれる。

松本中学校(現松本深志高校)に入学。美術教師武井真澄と出会い、東京美術学校に学び、

黒田清輝、藤島武二、和田英作、岡田三郎助などの教えを受ける。

この明治の新進たちがもたらした外光主義は、その手堅く伝統的な手法とともに、虎之進

の長い制作活動の基軸となる。

大正10年、再婚、小田原にアトリエを構える。

昭和2年、第8回帝展に入選、翌年の帝展への連続入選、数々の展覧会に入選し、意欲的

な制作を続け新進作家として注目を集める。

昭和6年、重度の右足関節炎を発病、歩行を失い病臥生活を送る。

昭和7年頃より得た教師の職を失う。娘の死・母の死と相次ぐ肉親との別れ。

心はいつしか若き日に去った故郷の山々に向けられていった。

主治医に湯治をすすめられたのをきっかけに信州「崖の湯」に家族共々疎開。

自ら設計した住まい「丘隅庵」を建てる。

歩行を取り戻し堰を切ったように気迫のこもる作品を生み出す。

自然と対峙しながら自らをそのなかに同化させ、「あるがままに描く」を実践。

中信美術会・日本山岳画協会など生涯を通じてかかわる。友人たちの誘いを断り、中央画壇

に復帰すること無かった。

*************************************************************

真道 茂

昭和12年(1937)~平成30年(2018) 81歳没

上田市に生まれ。石井鶴三のもと東京藝術大学で彫刻を学び、卒業制作の《飢え》は文部省買上となり、学部を首席で卒業、同大大学院修士課程を修了。

昭和45年のリンダブルン国際彫刻シンポジウムをはじめ、海外での彫刻シンポジウムへ積極的に参加し、国内外で活躍。

また、彫刻作品の制作と合わせて絵画作品の制作にも意欲を注ぎ、平成2年には東京セントラルアネックスにて絵画作品のみの個展も開催。

晩年は諏訪市に居を移し、アトリエで多くの作品を制作。

真道 茂 「 女 性 」 レリーフ

*************************************************************

池上秀畝作品

明治7年(1874)~昭和19年(1944)70歳歿

伊那市高遠に紙商兼小間物屋の次男として生れる。本名は國三郎。

祖父池上休柳は、高遠藩・御用絵師に狩野派を学び、慶応2年には自らの画論『松柳問答』を刊行。

父池上秀華も、岡本豊彦から四条派を学び、祖父と同様、俳句や短歌を詠み、茶道や華道に凝る。

秀畝が口述筆記させた自伝では、生まれた時からこのような環境だったので、絵の描き方を自然に覚えたと語っている。

明治21年頃には、自ら「國山」の号を用いる。明治22年、15歳で小学校を卒業後、父と共に上京。

瀧和亭、川辺御楯を訪ねるが父は気に入らず、当時無名だった荒木寛畝の最初の門人・内弟子となり文人画を学ぶ。

一時は洋画も研究する。明治39年、同じ門下生の大岡豊子(緑畝)と結婚。

明治40年正派同志会第1回展で二等銀牌、翌年の文展で初入選。

3年連続で文展特選。大正8年、帝展で無鑑査。昭和8年、帝展審査員。伝神洞画塾を主宰し後進の指導に尽力。

晩年になっても力作を次々と発表。

昭和25年、伊那公園に、池上家三代の絵師を顕彰する『画人三代碑』が建てられた。

池上秀畝 『図』 半切 紙本

*************************************************************

中島章光(陵堂) 『桜花美人図』 縦額 絹本

慶応元年(1865)~昭和21年(1946) 82歳歿

静岡県生まれ。別号は陵堂。

京絵専で共に学んだ華岳・麦僊らと国画創作協会を設立し活躍。

伊那や高島小学校などで教師。

作品は東京・大阪に多く所蔵。

中島章光 『釈迦出山図』 尺五寸 絹本

絵寸法 65.3cm×53.7cm 軸寸法 81.2cm×158.0cm

明治37年(1904)~昭和38年(1963) 71歳歿

上伊那郡高遠町(現・伊那市)出身。本名は孝平。歴史人物画を得意とした。

呉服商で図案を描いて生計を立て、日本画家の蔦谷龍岬に大和絵を学んだ。

昭和2年、第8回帝展で「晩秋」が初入選。

昭和8年に龍岬が死去後、前田青邨に師事。

昭和15年に大礼記念京都美術館で開催された日本画大展覧会では、「雲と防人」が大毎・東日賞を受賞。

昭和16年の第4回新文展では「撃て」が特選。

昭和22年の第3回日展では「像造」が特選。

戦後には大仏次郎著『乞食大将』、吉川英治著『太閤記』、井上靖著『風と雲と砦』『真田軍記』『風林火山』に挿絵を描いたり、

黒澤明監督の映画『七人の侍』で衣装考証を担当したり、歌舞伎「新忠臣蔵」で舞台装置を製作するなど、芸術界で幅広く活躍した。

『七人の侍』では第29回アカデミー賞で衣裳デザイン賞にノミネートされている。

高遠にある菩提寺の建福寺へ、昭和25年に第6回日展に出品した『薬師』を寄贈。

*************************************************************

*************************************************************

武居大明 『後立山』 8号 岩彩

絵寸法 40.9cm×31.8cm 額寸法 56.5cm×47.5cm

*************************************************************

平澤喜之助

大正8年(1919)~平成6年(1994) 75歳没

上伊那郡宮田村に生まれ、伊那谷の美しい自然のなかで少年時代から夢中になって絵を描いて育ちました。

帝国美術学校洋画科に学び、兵役を経て再び絵画の道を志し、一水会展、双台社展に入選するとともに、

代々木絵画研究所の講師も勤めました。

その後、中川紀元に師事し、小泉清のフォーヴとの出会い、朝井閑右衛門の知遇を得て、作品は内面の

追求へと変化、昭和37年(1962)大調和会復活第1回展に、武者小路実篤らと参 加、以後、大調和会展や

「新しき村」美術展へ出品しました。

平沢の作品は、重厚なマチエールと濃密な色彩に彩られ、不思議な沈みと深い輝きをたたえています。

人間の苦悩と哀愁をたたえた人物画も見る人を引きつけます。

『 裸 婦 』 4号 油彩

武居大明 『後立山』 8号 岩彩

絵寸法 40.9cm×31.8cm 額寸法 56.5cm×47.5cm

*************************************************************

平澤喜之助

大正8年(1919)~平成6年(1994) 75歳没

上伊那郡宮田村に生まれ、伊那谷の美しい自然のなかで少年時代から夢中になって絵を描いて育ちました。

帝国美術学校洋画科に学び、兵役を経て再び絵画の道を志し、一水会展、双台社展に入選するとともに、

代々木絵画研究所の講師も勤めました。

その後、中川紀元に師事し、小泉清のフォーヴとの出会い、朝井閑右衛門の知遇を得て、作品は内面の

追求へと変化、昭和37年(1962)大調和会復活第1回展に、武者小路実篤らと参 加、以後、大調和会展や

「新しき村」美術展へ出品しました。

平沢の作品は、重厚なマチエールと濃密な色彩に彩られ、不思議な沈みと深い輝きをたたえています。

人間の苦悩と哀愁をたたえた人物画も見る人を引きつけます。

『 裸 婦 』 4号 油彩

*************************************************************

岸野圭作

昭和28年 和歌山県御坊市生まれ

昭和51年 加藤東一に師事。日展初入選、日春展奨励賞受賞

昭和55年・平成元年、日展特選受賞

平成15年、松本市へ、平成17年、安曇野市へ転居

平成18年 日展評議員

平成19年 京都醍醐寺霊宝館にて『安曇野から京へ』展

平成23年 日本橋高島屋 個展 岸野圭作日本画展

平成25年、岸野圭作日本画展(豊科近代美術館)

平成26年 日本橋高島屋 岸野圭作日本画展

安曇野写生展(安曇野高橋節郎記念美術館)

平成29年 法蔵寺本堂釈迦三尊像の後背壁画を完成

平成30年 『第1回安曇野涼風扇子公募展』実行委員長

平成30年 日本橋高島屋「安曇野春秋」

*************************************************************

二井榮逸『 杜 若 』尺八寸横物 絹本 共箱

絵寸法 50.6cm×42.0cm 軸寸法 65.2cm×140.5cm

大正1年(1912)~平成16年(2004) 92歳没。

三重県松坂市出身、三重県県民功労者。

荻生天泉に師事(画)。

第十四世喜多六平太(人間国宝)に師事(能)。

名古屋丸栄、東京、大阪三越、東京、名古屋松坂屋などで個展開催。

アメリカメトロポリタン美術館、斎宮歴史博物館に収蔵。

日本ポルトガル友好450周年記念展最優秀賞受賞。

*************************************************************

《上條俊介 》

明治32年(1899)~昭和55年(1980) 81歳歿

朝日村出身。松本中学(現松本深志高校)を卒業後早稲田大学に進学。

卒業後北村西望に師事。日展・帝展・新文展などの展覧会に作品を発表。

郷里にもいくつか作品を残す。県展では審査員を務め、長野県彫刻工芸会副会長も務める。

晩年は心の安らぎを求めてか仏像なども手がける。

『薬師菩薩明神(神農)』 ブロンズ 高さ25.0cm

*************************************************************

岸野圭作

昭和28年 和歌山県御坊市生まれ

昭和51年 加藤東一に師事。日展初入選、日春展奨励賞受賞

昭和55年・平成元年、日展特選受賞

平成15年、松本市へ、平成17年、安曇野市へ転居

平成18年 日展評議員

平成19年 京都醍醐寺霊宝館にて『安曇野から京へ』展

平成23年 日本橋高島屋 個展 岸野圭作日本画展

平成25年、岸野圭作日本画展(豊科近代美術館)

平成26年 日本橋高島屋 岸野圭作日本画展

安曇野写生展(安曇野高橋節郎記念美術館)

平成29年 法蔵寺本堂釈迦三尊像の後背壁画を完成

平成30年 『第1回安曇野涼風扇子公募展』実行委員長

平成30年 日本橋高島屋「安曇野春秋」

*************************************************************

二井榮逸『 杜 若 』尺八寸横物 絹本 共箱

絵寸法 50.6cm×42.0cm 軸寸法 65.2cm×140.5cm

大正1年(1912)~平成16年(2004) 92歳没。

三重県松坂市出身、三重県県民功労者。

荻生天泉に師事(画)。

第十四世喜多六平太(人間国宝)に師事(能)。

名古屋丸栄、東京、大阪三越、東京、名古屋松坂屋などで個展開催。

アメリカメトロポリタン美術館、斎宮歴史博物館に収蔵。

日本ポルトガル友好450周年記念展最優秀賞受賞。

*************************************************************

《上條俊介 》

明治32年(1899)~昭和55年(1980) 81歳歿

朝日村出身。松本中学(現松本深志高校)を卒業後早稲田大学に進学。

卒業後北村西望に師事。日展・帝展・新文展などの展覧会に作品を発表。

郷里にもいくつか作品を残す。県展では審査員を務め、長野県彫刻工芸会副会長も務める。

晩年は心の安らぎを求めてか仏像なども手がける。

『薬師菩薩明神(神農)』 ブロンズ 高さ25.0cm

*************************************************************

*************************************************************

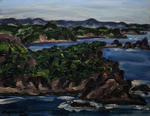

矢崎牧廣『石廊崎』6号 油彩

絵寸法 41.0cm × 31.8cm 額寸法 61.0cm × 51.8cm

明治38年(1905)~昭和58年(1983) 77歳歿

茅野市上原生まれ。岸田劉生の作品展を見て画家を志し、大正13年上京して林武に師事。

協会展、二科展などに入選、独立美術協会展には第1回展から出品。

昭和18年「ハルピン風景(一)・(二)」にて独立美術協会賞を受賞。

昭和26年、会員。戦後の「信州美術展」の開催に尽力、

諏訪美術館設立のため講習会を行うなど郷土の美術振興に貢献。

昭和24年、県展審査員を務める。

一貫して風景をテーマとし、骨太で力強く自然の躍動感・生命感を追い求めた。

昭和60年、茅野市美術館で遺作展が開催。

「モレー風景」 6号 油彩

絵寸法 41.0cm×31.8cm 額寸法 61.0cm×51.8cm

*************************************************************

山本 弘 『河童2』 3号 油彩 1980(50歳作)

絵寸法 24.2cm×33.5cm 額寸法 39.0cm×48.0cm

*************************************************************

《 三木 登 》

1946年 須坂市に生まれる。

1982年 平川敏夫氏に師事。

1989年 ソビエト欧美国際展優秀賞。

2000年 創画会春期展受賞。

2001年 創画会賞受賞。秋野不矩天竜川絵画公募展準大賞受賞。

2002年 文化庁現代美術選抜展出品

2005年 創画会賞受賞。

2006年 創画会賞受賞。創画会会員に推挙。

現 在 豊橋市在住

『春耀』10号 岩彩

絵寸法 45.5cm × 53.0cm 額寸法 65.7cm × 73.0cm

『 』10号 岩彩

絵寸法 53.0cm × 40.9cm 額寸法 71.5cm × 59.1cm

*************************************************************

米谷 清和 『Hadson River』 2号

版画 7/10

画寸法 20.0cm×14.3cm 額寸法 44.0cm×36.5cm

昭和22年(1947)福井県福井市に生まれる。横山操奨学金により渡欧。

第4回改組日展に初入選。*以後出品を重ねる。会員・年評議員。

多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。

個展(渋谷画廊、東京)。第9回改組日展で特選受賞。

第19回展で特選、第33回展で会員賞。

第1回東京セントラル美術館日本画大賞展で佳作賞受賞。

個展(資生堂ギャラリー、東京)。

多摩美術大学日本画科講師。

横の会結成に参加、第1回展に出品。第10回展まで出品し解散。

第8回山種美術館賞展で優秀賞受賞。

個展(有楽町アートフォーラム、東京、他)。

第3回具象絵画ビエンナーレ展。日本画-雨と余情(埼玉県立近代美術館)。

日本画-現代の視角(新潟市美術館)。両洋の眼展出品。

現代日本の屏風絵展(デュッセルドルフ州立フォルク・ウント・ヴィルトシャフト美術館、他)。

個展(北陸電力・エルフ福井)。多摩美術大学日本画科教授。個展(日本橋・髙島屋、他)。

日本画-純粋と越境展(練馬区立美術館)。

三鷹の原風景とその画家たち(三鷹市芸術文化センター)。個展(福井県立美術館)。

米谷 清和 『Night Light Ⅳ』 0号

矢崎牧廣『石廊崎』6号 油彩

絵寸法 41.0cm × 31.8cm 額寸法 61.0cm × 51.8cm

明治38年(1905)~昭和58年(1983) 77歳歿

茅野市上原生まれ。岸田劉生の作品展を見て画家を志し、大正13年上京して林武に師事。

協会展、二科展などに入選、独立美術協会展には第1回展から出品。

昭和18年「ハルピン風景(一)・(二)」にて独立美術協会賞を受賞。

昭和26年、会員。戦後の「信州美術展」の開催に尽力、

諏訪美術館設立のため講習会を行うなど郷土の美術振興に貢献。

昭和24年、県展審査員を務める。

一貫して風景をテーマとし、骨太で力強く自然の躍動感・生命感を追い求めた。

昭和60年、茅野市美術館で遺作展が開催。

「モレー風景」 6号 油彩

絵寸法 41.0cm×31.8cm 額寸法 61.0cm×51.8cm

*************************************************************

山本 弘 『河童2』 3号 油彩 1980(50歳作)

絵寸法 24.2cm×33.5cm 額寸法 39.0cm×48.0cm

*************************************************************

《 三木 登 》

1946年 須坂市に生まれる。

1982年 平川敏夫氏に師事。

1989年 ソビエト欧美国際展優秀賞。

2000年 創画会春期展受賞。

2001年 創画会賞受賞。秋野不矩天竜川絵画公募展準大賞受賞。

2002年 文化庁現代美術選抜展出品

2005年 創画会賞受賞。

2006年 創画会賞受賞。創画会会員に推挙。

現 在 豊橋市在住

『春耀』10号 岩彩

絵寸法 45.5cm × 53.0cm 額寸法 65.7cm × 73.0cm

『 』10号 岩彩

絵寸法 53.0cm × 40.9cm 額寸法 71.5cm × 59.1cm

*************************************************************

米谷 清和 『Hadson River』 2号

版画 7/10

画寸法 20.0cm×14.3cm 額寸法 44.0cm×36.5cm

昭和22年(1947)福井県福井市に生まれる。横山操奨学金により渡欧。

第4回改組日展に初入選。*以後出品を重ねる。会員・年評議員。

多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。

個展(渋谷画廊、東京)。第9回改組日展で特選受賞。

第19回展で特選、第33回展で会員賞。

第1回東京セントラル美術館日本画大賞展で佳作賞受賞。

個展(資生堂ギャラリー、東京)。

多摩美術大学日本画科講師。

横の会結成に参加、第1回展に出品。第10回展まで出品し解散。

第8回山種美術館賞展で優秀賞受賞。

個展(有楽町アートフォーラム、東京、他)。

第3回具象絵画ビエンナーレ展。日本画-雨と余情(埼玉県立近代美術館)。

日本画-現代の視角(新潟市美術館)。両洋の眼展出品。

現代日本の屏風絵展(デュッセルドルフ州立フォルク・ウント・ヴィルトシャフト美術館、他)。

個展(北陸電力・エルフ福井)。多摩美術大学日本画科教授。個展(日本橋・髙島屋、他)。

日本画-純粋と越境展(練馬区立美術館)。

三鷹の原風景とその画家たち(三鷹市芸術文化センター)。個展(福井県立美術館)。

米谷 清和 『Night Light Ⅳ』 0号

*************************************************************

矢沢 弦月

絵寸法 40.8cm×126.0cm 軸寸法 54.0cm×198.8cm

明治19年(1886)~昭和27年(1952) 66歳没。

諏訪市生まれ。東京美術学校を首席卒業。

本名は貞則。寺崎広業に師事。文展・帝展。

帝展審査員。長野県展審査員。日展審査員。

*************************************************************

町田曲江『蓬莱仙境図』尺五寸 絹本

絵寸法 42.0cm × 128.5cm 軸寸法 56.0cm × 209.5cm

明治12年(1879)~昭和42年(1967) 89歳没

中野市に生まれる。本名は春之助。児玉果亭・菊地契月・内海吉堂・寺崎廣業に師事。

東洋美術への回帰。帝展委員に推薦、無鑑査。明治神宮絵画館の壁画揮毫。

信州美術会長を務め発展に尽くす。日本画院再興に尽力、同人。

仏教説話に画題をとり、西洋写実技法とイタリアフィレンツエ派の淡い色調を伝統的な

日本画の技法で独自の新古典的画境を見いだす。

*************************************************************

川船水棹 『静御前之図』 尺五寸 絹本

絵寸法 27.7cm × 115.2cm 軸寸法 39.0cm × 189.7cm

明治20年(1884)~昭和55年(1980)94歳歿。

松本藩士の三男で東京に生まれる。

小堀鞆音に師事。文展・帝展入選を続ける。

一時、松本に居住、その後上京。安田靫彦らと朱弦会結成。

長野市に疎開、画塾青芽会を開設し後進を指導。

伊東深水・奥村土牛・矢沢弦月らと「全信州美術会」結成。

県展の設立運営に参画、審査員を務める。

土佐派を継承する武者絵は正確な時代考証がされ臨場感を表す。

花鳥画・風景画も得意とした。

*************************************************************

鈴木三朝『清流渓谷』尺五寸 紙本 共箱

絵寸法 42.5cm × 115.0cm 額寸法 56.2cm × 194.0cm

明治32年(1899)~平成9年(1997) 98歳歿。

三重県津市に生まれる。池上秀畝・荒井寛方に師事。

第14回・第19回日本美術院展に入選。この時から雅号を「兆皓」から「三朝」に改める。

文部省嘱託・法隆寺金堂壁画の保存模写事業が始まる。荒井寛方の助手として従事。

第二号小壁・菩薩、第十号大壁・薬師浄土。浜松に居を定める。

荒井寛方の不慮の死で、法隆寺金堂壁画模写荒井班の主任代理を務める。

院展特待。

*************************************************************

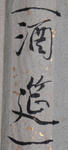

《 滝川 太郎 》

明治36年(1903)~昭和45年(1970) 67歳歿

絵寸法 32.8cm×133.5cm 軸寸法 43.2cm×208.2cm

『 酒 筵 』の意味

②『観月之図』 半切 紙本

《 佐野光穂 》

明治29年(1896)~昭和35年(1960)65歳没

町田曲江・菊地契月・西山翠嶂・富田渓仙に師事。

別号は省峰、契明、泥牛、欣二郎、晃林。

中野市金井に生まれる。院展に出品。

山ノ内町へ疎開、京都に移る。

「香魚」尺三寸 絹本 共箱

********************************************************

矢沢 弦月

絵寸法 40.8cm×126.0cm 軸寸法 54.0cm×198.8cm

明治19年(1886)~昭和27年(1952) 66歳没。

諏訪市生まれ。東京美術学校を首席卒業。

本名は貞則。寺崎広業に師事。文展・帝展。

帝展審査員。長野県展審査員。日展審査員。

*************************************************************

町田曲江『蓬莱仙境図』尺五寸 絹本

絵寸法 42.0cm × 128.5cm 軸寸法 56.0cm × 209.5cm

明治12年(1879)~昭和42年(1967) 89歳没

中野市に生まれる。本名は春之助。児玉果亭・菊地契月・内海吉堂・寺崎廣業に師事。

東洋美術への回帰。帝展委員に推薦、無鑑査。明治神宮絵画館の壁画揮毫。

信州美術会長を務め発展に尽くす。日本画院再興に尽力、同人。

仏教説話に画題をとり、西洋写実技法とイタリアフィレンツエ派の淡い色調を伝統的な

日本画の技法で独自の新古典的画境を見いだす。

*************************************************************

川船水棹 『静御前之図』 尺五寸 絹本

絵寸法 27.7cm × 115.2cm 軸寸法 39.0cm × 189.7cm

明治20年(1884)~昭和55年(1980)94歳歿。

松本藩士の三男で東京に生まれる。

小堀鞆音に師事。文展・帝展入選を続ける。

一時、松本に居住、その後上京。安田靫彦らと朱弦会結成。

長野市に疎開、画塾青芽会を開設し後進を指導。

伊東深水・奥村土牛・矢沢弦月らと「全信州美術会」結成。

県展の設立運営に参画、審査員を務める。

土佐派を継承する武者絵は正確な時代考証がされ臨場感を表す。

花鳥画・風景画も得意とした。

*************************************************************

鈴木三朝『清流渓谷』尺五寸 紙本 共箱

絵寸法 42.5cm × 115.0cm 額寸法 56.2cm × 194.0cm

明治32年(1899)~平成9年(1997) 98歳歿。

三重県津市に生まれる。池上秀畝・荒井寛方に師事。

第14回・第19回日本美術院展に入選。この時から雅号を「兆皓」から「三朝」に改める。

文部省嘱託・法隆寺金堂壁画の保存模写事業が始まる。荒井寛方の助手として従事。

第二号小壁・菩薩、第十号大壁・薬師浄土。浜松に居を定める。

荒井寛方の不慮の死で、法隆寺金堂壁画模写荒井班の主任代理を務める。

院展特待。

*************************************************************

《 滝川 太郎 》

明治36年(1903)~昭和45年(1970) 67歳歿

松本市天神(現在の松本市深志2丁目付近)生まれ。

開智小学校卒業後、松本市縄手のそば屋「弁天楼」に住み込みで働く。

上京し太平洋画会研究所に学ぶ。二科展に入選。

渡仏。帰国、松本駅前農業会館で帰朝記念展。

一水会展で岩倉具方賞を受賞。一水会会員。

脳溢血で右手が不自由、以後は左手で制作。

開智小学校卒業後、松本市縄手のそば屋「弁天楼」に住み込みで働く。

上京し太平洋画会研究所に学ぶ。二科展に入選。

渡仏。帰国、松本駅前農業会館で帰朝記念展。

一水会展で岩倉具方賞を受賞。一水会会員。

脳溢血で右手が不自由、以後は左手で制作。

①『酒筵之図』 半切 紙本

絵寸法 32.8cm×133.5cm 軸寸法 43.2cm×208.2cm

『 酒 筵 』の意味

*旅の土ぼこりを落 とす宴席。

*宴を設けて遠来の 客をもてなすこと。

②『観月之図』 半切 紙本

NEXT

>

NEXT

>